20款主流降噪耳机对比评测!Airpods pro发布,比bose厉害么?

燚智能周教授点评:

不得不说,bose的降噪能力是最强的。周教授自己就有一个QC35,戴上就与世隔绝了。

Airpods pro和QC35相比,音质大概率比不过、降噪效果大概率比不过、销量大概率远超bose。这就是手机厂商的力量啊!

OV华米等在手机品牌的进攻下,传统耳机厂商还有多少生存空间?

Airpods Pro上手评测

AirPods 早已成为一股流行文化,这从 AirPods Pro 一推出就被调侃为「豌豆射手」和各类卡通人物,甚至还被顶上微博热搜就可见一斑。

在之前写的那篇「和前代五百块的差价 AirPods Pro都贵在哪」的文章中,我草草地下了一个「500 块的差价也不是贵得没有道理」的结论,但是在剥离那些吸引眼球的娱乐头条以及对于新品新鲜感的冲动之后,当我戴上 AirPods Pro 并认真地体验了一天「果式降噪」,那句「真香」还依旧能够脱口而出吗?

最不像入耳式耳机的「入耳式 AirPods Pro」

我这里说的不像入耳式耳机,指的是佩戴体验。

如果你佩戴过其他入耳式耳机(也就是我们俗称的「耳塞」),那么你一定体验过那种耳朵被「堵塞」的感觉,并且还会伴随着佩戴时间的延长,导致耳腔内外压力不均从而带来一定的「耳朵压迫感」。

以上提到的「耳朵堵塞感」和「耳朵压迫感」便是许多人拒绝入耳式耳机的两个最大诱因。

但在体验同为采用入耳式设计的 AirPods Pro 时,我发现入耳式耳机舒适度不足的「通病」却变得不那么明显了。而之所以能做到这一点,主要是因为苹果做了这两点:

第一点是大部分入耳式耳机的基本都会采取的做法,也就是随装附带不同尺寸的橡胶耳塞,通过在 AirPods 包装内附赠的小中大三种可选尺寸硅胶耳塞,能进一步缓解不同人群对于入耳式耳机对于「耳朵堵塞感」的敏感度,毕竟不是所有人的耳道都是一个大小。

而且苹果还设计了一个「耳塞贴合度测试」,在「设置>蓝牙>AirPods Pro」页面下开启测试后,AirPods Pro 会自动播放一段音乐,然后通过耳机内置的内向式麦克风等传感器来检测漏音情况,并给出相应的耳塞使用建议。

第二点是「通气系统」,这是 AirPods Pro 与市面上其他入耳式耳机最大的差异点所在,也是 AirPods Pro 之所以能够在采用入耳式设计的情况下,同时兼顾舒适度的原因。

「再加上通气系统帮助平衡压力,你在佩戴时会有一种宛如无物的感觉。」 苹果在官网中只用一段话就带过了这功能,但我却觉得这是 AirPods Pro 最大的亮点之一。

具体来说,你无法手动开启或者关闭 AirPods 的「通气系统」,当你戴上 AirPods Pro 片刻之后,你会发现耳机会突然像通了气一样变得更加「通透」。当我第一次戴上 AirPods Pro 时,这种从「压迫」到「通透」的变化甚至让我由衷地发出了一声「哇」的惊叹。而且值得一提的是,只要戴上 AirPods Pro,无论你是否播放音频,通气系统都会立即启动,尽可能的降低佩戴入耳式耳机的「耳朵压迫感」。

总的来说,AirPods Pro 可能是「最不像入耳式耳机的入耳式耳机」。虽然长着入耳式耳机的样子,戴起来没有第一二代 AirPods 采用的半开放式耳机那般的「无感」,而且也会有一定的「耳朵堵塞感」,但至少在通气系统的加持之下,AriPods 很大程度缓解了内外耳压差,即使长时间佩戴也不会感觉到强烈的「耳朵压迫感」。

降噪是一项体验之后就回不去的功能

什么是「体验之后就回不去的功能/产品」?

在我看来,这必须是一种足够特殊且足够让人沉浸其中的功能/产品,例如流畅且和苹果产品高度融合的 iOS 系统、带来细腻振动反馈的 Taptic Engine、安全高效的面容 ID 识别等等。

其中给我带来了最深刻「沉浸」体验的便是「降噪功能」。

我最早体验到降噪功能来自于索尼的 Wi-1000X 挂颈式耳机。当时我已经购买了苹果的第一代 AirPods,但在购买并体验了 Wi-1000X 的那天开始,AirPods 出现在我的生活中的次数便直线下降。

虽然 AirPods 佩戴起来比 Wi-1000X 更加方便且美观(有些人可能无法接受挂颈式耳机),但 Wi-1000X 的降噪功能还是更加博得我的青睐,以至于在上下班通勤时,我完全用 Wi-1000X 替代了 AirPods,仅偶尔在午休或者不怎么需要降噪时才会「图方便」地掏出 AirPods。

而如今随着 AirPods Pro 加入降噪功能,AirPods 的产品线终于才算变得「完整」。

要实现降噪,除了需要入耳式耳机本身的物理优势所带来的「被动降噪」,更重要的还是要靠耳机的「主动降噪」。苹果在官网上是这样解释 AirPods Pro 的主动降噪功能的:「首先外向式麦克风会检测外部声波,随后,在你听到这些外部声波之前,AirPods Pro 便会用与之相当的抗噪声波将其抵消,从而实现降噪。同时内向式麦克风会检测你耳内是否有多余的声波,然后同样用抗噪声波予以抵消,而且降噪功能会以每秒 200 次的频率持续调节。」

其实 AirPods Pro 主动降噪背后的原理和市面上其他降噪耳机无异,但体验如何呢?

通过和我手头上的 Wi-1000X 进行对比,我感觉两者的降噪效果几乎能打个平手,这样的成绩对于一款小体积便携的真无线耳机来说,已经算是一种「胜利」。

至于降噪的效果,我能够想到的比较贴近实际体验的文字描述应该是「游泳时一头扎进水里的感觉」,如果你之前游泳时有注意到潜水时耳朵听觉的变化的话,那么在水上和水下的这种听觉变化便十分接近降噪耳机的体验,你会一瞬间觉得整个世界都清净了。

但「降噪」并非「隔噪」,开启降噪模式的 AirPods Pro 依旧能够隐隐约约听到一些高频的声音,例如地铁或公交车上的到站提醒、身边同事的交流。这其实对于需要使用公共交通通勤的群体来说,十分受益。毕竟如果因为开启降噪模式而错失了到站提醒,那么就得不偿失了。

音质就像「加了糖的白开水」

实话说,AirPods Pro 的音质并没有达到我的预期,毕竟官方这一次花费了很大的篇幅来介绍这一代 AirPods 的音质,要知道前两代 AirPods 的音质介绍,苹果官方连提都没提。

由于音质感受是一项很主观的评判,所以如果你身边有可以体验的零售店或者第三方数码店的话,还是建议你亲自去试听一下。

我个人的感受是 AirPods Pro 的音质就像是「加了糖的白开水」,因为它比之前第一二代 AirPods 的「白开水」音质多了一些「层次感」,但又不至于产生那么翻天覆地的差异,就是一杯糖水,喝起来当然比什么都没有的白开水更有「滋味」,但却达不到喝可口可乐时的那种「畅快」。

还有这些你需要关心的细节

除了以上提到的佩戴、降噪和音质体验以外,AirPods Pro 还有一些新的变化你需要知道。

首先是控制方式的变化。相比第一二代 AirPods 通过双击或者轻点耳机来实现控制效果(例如播放/暂停/切歌/唤醒 Siri),AirPods Pro 则是采用了长按内置了力度感应器的耳机柄的形式。

这样的做法有它的好处,因为和第一二代 AirPods 的双击控制相比,AirPods Pro 长按耳机柄的形式能够实现更多的控制手势,例如按一下播放/暂停或接听电话、按两下(三下)切歌、长按在主动降噪和通透模式之间切换。

但这样的控制形式也带来一定的弊端,它没有之前的双击控制来的便捷,因为加入了长按(实际来说应该是「捏」,因为需要两只手指才能触发力度感应器),再加上这个力度感应器需要一定的力度才能触发,而且经常会出现即使已经捏住了,但还是无法触发的情况,所以整体的操作容错率更低了。

第二个是续航的变化。由于加入了降噪功能,所以这一代 AirPods Pro 的聆听续航比第二代 AirPods 少了半个小时。从实测来看,从我出门开始使用(开启降噪)到到达公司,一共四十分钟的通勤时间里,AirPods Pro 的电量从 100% 掉到了 86%,基本算是和官方宣传的一致。

最后,AirPods Pro 是首款支持 IPX4 级别抗汗抗水的 AirPods,这也就意味着你以后可以更加放心地戴着它在健身房「挥洒汗水」,亦或是在小雨天气里自信「淋雨」,而不用担心耳机损坏了。

还香吗?值得购买吗?

如果你还在用着两年前买的一代 AirPods,那么带有降噪和其他附加功能的 AirPods Pro 确实值得你为它花钱。

但如果你的第二代 AirPods 才刚买不久,而且你身边也有其他降噪无线耳机,那么到底买不买 AirPods Pro 的问题就要问你的钱包到底够不够厚了。

而如果你还未体验过真无线耳机,亦或其他降噪耳机的话,AirPods Pro 应该是目前市面上既兼顾便携性,又能实现不错降噪效果的真无线耳机的不二之选。

其他20款降噪耳机评测

相信不少值友都有在公交车、地铁、火车、或者飞机上听音乐、看电影、玩游戏的习惯。由于公共交通场合的噪音往往比较高,普通耳机在这些场合需要开到很大的声音才能满足听音需求。而长时间大音量使用耳机是会损伤听力的。降噪耳机的最大好处就是让我们再也不用忍受长途飞机、火车的引擎声,而且极大的扩展了公共交通场合我们能做的事情:比如在嘈杂的火车或飞机上安静的睡觉,开很低的音量就可以享受到每一个音符的乐趣,既保护了听力也增加了旅途乐趣。降噪耳机很多,值友又该如何挑选呢?本文为各位值友分析20款主流降噪耳机的降噪能力数据,为将要购买降噪耳机的朋友提供购物指南。

声明

1、本文只探讨20款降噪耳机的“降噪实力”,不探讨“音质听感”。因为在嘈杂的场合,音质不是主要的,降噪才是最重要的。

2、本文所用到的20款降噪耳机的分析数据均来源于RTINGS网站:由于技术手段的限制(qiong),本人没有钱购买所有的20款降噪耳机,也没有测试所需的消声实验室及人工头等实验器材。

3、20款降噪耳机的价格来源于2019年6月2日京东、亚马逊或天猫网站的实时价格,由于价格每时都在变动,不保证您观看此文的时候还是这个价格。

4、假如您认为本人的观点不正确,那您是对的,我是错的。毕竟每个人的观点不一样。

测耳机数据需要消声室及人工头等设备

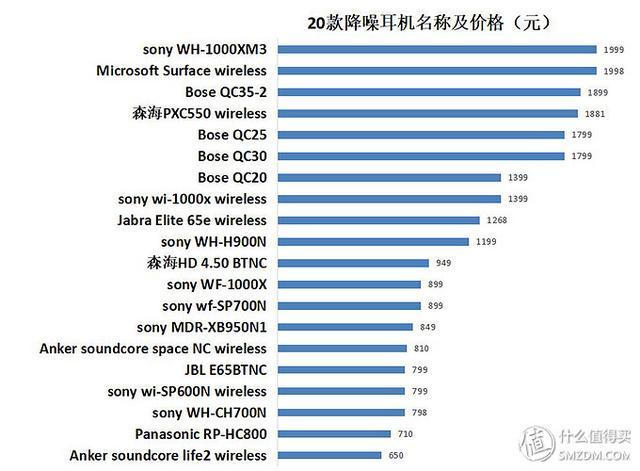

20款降噪耳机的型号及价格

进行横评的20款降噪耳机(7款入耳式、13款头戴式)包括8款索尼、4款Bose、2款森海、2款Anker、微软、松下、Jabra、JBL各一款;价格区间从650元至1999元不等,价格排序见下图:

20款降噪耳机的实时价格排序图(2019年6月2日)

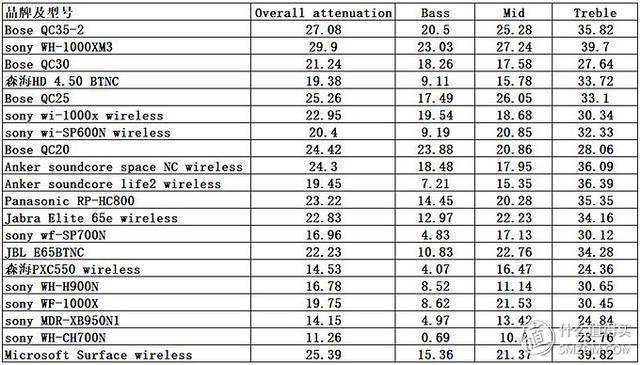

降噪数据组成

降噪数据由一款耳机消除的低频(Bass)、中频(Mid)及高频(Treble)噪音3部分组成,综合降噪水平(overall attenuation)可以认为是3者的平均。低频噪音包括公交车、飞机等交通设施的引擎声;中频噪音包括人的说话交谈声;高频噪声包括高铁刹车时钢轨的摩擦声、人的尖叫声等。下面表格的数字越大代表降噪效果越好:第一列数据代表综合降噪值,第二、三、四列分别代表消除低频、中频、高频的噪音数值。低频(Bass)降噪数值(第2列数据)低于10dB的,代表这款耳机在消除公交车、飞机等交通设施等低频引擎声上的效果不太好;15dB以上代表消除低频的噪音效果不错。

表中数据为降低噪音的分贝数(dB)

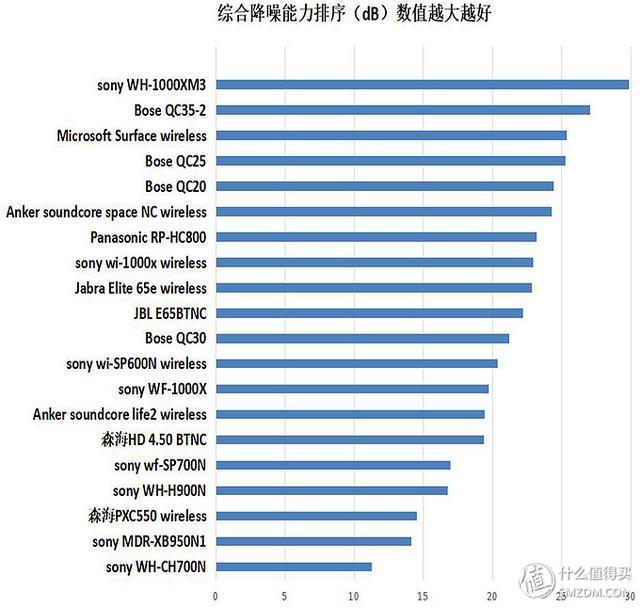

综合降噪能力排名

综合降噪能力排名前5的耳机是:索尼WH-1000XM3,Bose QC35(2代) ,微软Microsoft Surface wireless,Bose QC25, Bose QC20。

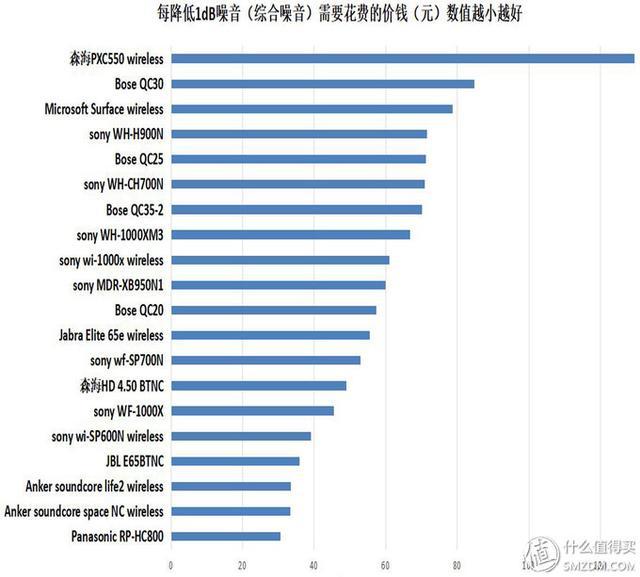

性价比排名:综合降噪能力

用耳机价格除与综合降噪能力,得到20款耳机的综合性价比排名。其中性价比最高的3款耳机分别是松下的RP-HC800,以及Anker的soundcore life 2和soundcore space NC。

综合性价比排序图

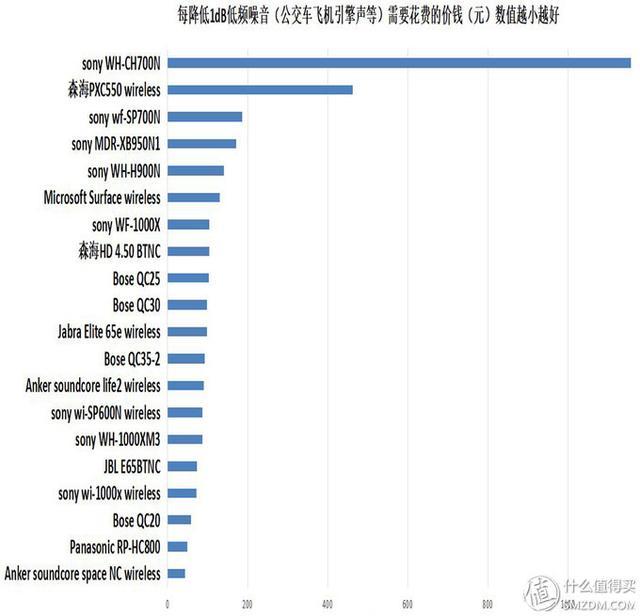

性价比排名:消除低频噪音的能力

如果你经常出差(或经常坐公交车),对降低飞机引擎、巴士引擎等低频噪声这个需求非常高的话,请看如下的排名。消除低频噪音最好的3款耳机分别是Anker soundcore space NC、松下的RP-HC800,以及Bose QC20。

消除低频噪音的性价比排序图

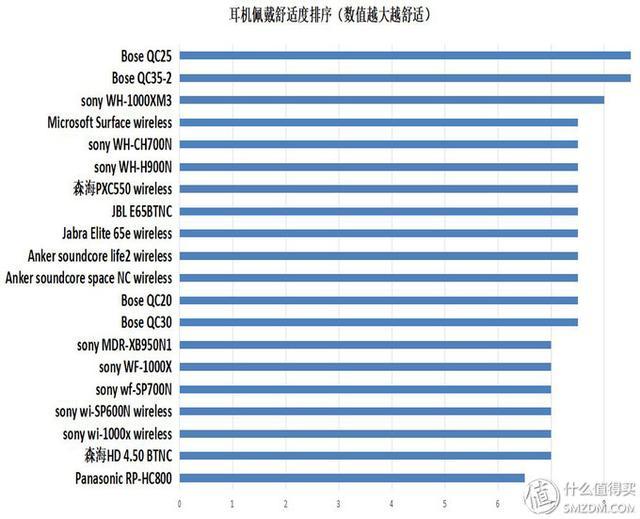

佩戴舒适度排名

相信经常出差的值友都有长时间佩戴降噪耳机的经历。因此,佩戴的舒适程度对一款降噪耳机来说也是非常重要的,佩戴最舒服的3款耳机分别是:Bose QC25,Bose QC35(2代),以及索尼的1000XM3。

20款耳机佩戴舒适度排名

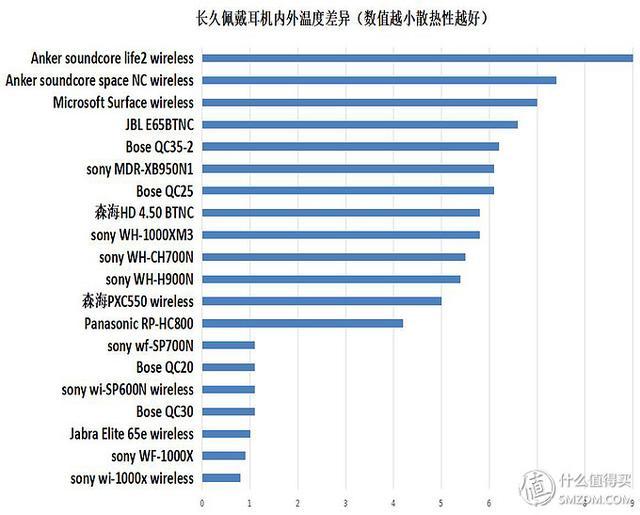

佩戴闷热程度排名

头戴式耳机戴久了无法避免会出现耳朵附近温度升高的现象,在闷热程度排名这一项上,7款入耳式耳机普遍比13款头戴式要好。佩戴时间长了之后,最热的3款耳机是Anker 的soundcore life 2、Anker的 soundcore space NC、以及微软的Microsoft Surface wireless。

佩戴闷热程度排名

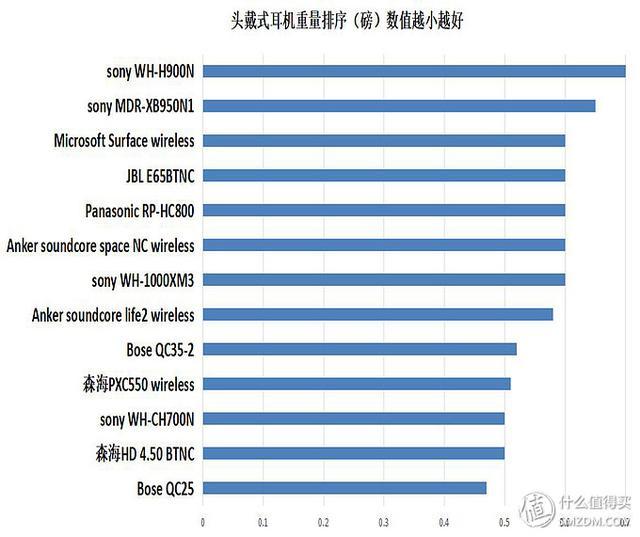

头戴式耳机重量排名

耳机重量也是影响长久佩戴舒适度的一个因素,Bose的QC25是最轻的一款头戴式耳机(由于入耳式耳机普遍比头戴式耳机要轻巧,因此这里不再列出入耳式耳机的重量)。

13款头戴式耳机重量排名

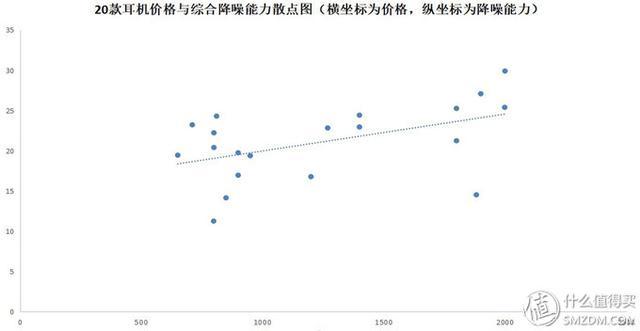

耳机降噪能力基本上和价格成正比

将耳机价格和降噪能力画在一张图上(散点图),可以看出,耳机越贵,基本上降噪能力越好(极个别的耳机除外)。

除了极个别的耳机外,价格越高降噪能力越好

购买建议

1. 一般来说,降噪耳机的价格基本上和降噪能力成正比,越贵的耳机降噪效果越好(森海PXC550除外,但是PXC550音质不错,也算值这个价格)。

2. 价格比较低,降噪效果也比较好的耳机有松下的RP-HC800,以及Anker的 soundcore space NC。

3. 由于长时间佩戴的需要,购买降噪耳机必须考虑佩戴舒适程度、耳机闷热程度、耳机重量等问题。假如您需要在夏天没有空调的地方使用降噪耳机,建议购买入耳式。

品牌推荐

最佳降噪耳机:SONY WH-1000XM3

综合降噪能力排名:1/20

性价比排名:13/20(综合降噪性价比),6/20(低频降噪性价比)

佩戴舒适度排名:3/20

佩戴闷热程度排名:12/20(排名越靠前代表散热性越好)

耳机重量排名:7/13(排名越前代表越轻)

索尼(SONY)WH-1000XM3 高解析度无线蓝牙降噪 头戴式耳机(触控面板 智能降噪 长久续航)黑色1999元京东

去购买

优秀降噪耳机:Bose QC35(二代)

综合降噪能力排名:2/20

性价比排名:14/20(综合降噪性价比),9/20(低频降噪性价比)

佩戴舒适度排名:并列第1/20

佩戴闷热程度排名:16/20(排名越靠前代表散热性越好)

耳机重量排名:5/13(排名越前代表越轻)

Bose QuietComfort 35 II无线消噪耳机—黑色 QC35二代蓝牙降噪耳机1899元

入耳式降噪耳机:Bose QC20

综合降噪能力排名:5/20

性价比排名:10/20(综合降噪性价比),3/20(低频降噪性价比)

佩戴舒适度排名:并列第3/20

佩戴闷热程度排名:并列第4/20(排名越靠前代表散热性越好)

Bose QC20有源消噪耳机 黑色-苹果版线控 降噪手机耳机2017元

性价比降噪耳机: Panasonic RP-HC800

综合降噪能力排名:7/20

性价比排名:1/20(综合降噪性价比),2/20(低频降噪性价比)

佩戴舒适度排名:倒数第1/20

佩戴闷热程度排名:8/20(排名越靠前代表散热性越好)

耳机重量排名:9/13(排名越前代表越轻)

Panasonic RP-HC800-K Premium Noise Canceling Over-the-Ear Headphones with Travel Case, Black630.98元

性价比降噪耳机:Anker soundcore space NC

综合降噪能力排名:6/20

性价比排名:2/20(综合降噪性价比),1/20(低频降噪性价比)

佩戴舒适度排名:并列第3/20

佩戴闷热程度排名:倒数第2/20(排名越靠前代表散热性越好)

耳机重量排名:8/13(排名越前代表越轻)

Anker Soundcore Space NC 无线降噪耳机带触摸控制,20 小时播放时间,可折叠设计,适合旅行、工作和家居使用739.86元

降噪实力派:Microsoft Surface wireless

综合降噪能力排名:3/20

性价比排名:18/20(综合降噪性价比),15/20(低频降噪性价比)

佩戴舒适度排名:并列第4/20

佩戴闷热程度排名:倒数第3/20(排名越靠前代表散热性越好)

耳机重量排名:11/13(排名越前代表越轻)

【12期免息】微软(Microsoft)Surface Headphones蓝牙无线降噪耳机触摸控制 亮铂金 官方标配2038元

原文来自什么值得买