智慧城市中的“多杆合一”,市政道路街道站的发展趋势

燚智能周教授物联网点评:

市政道路立杆最多的是路灯杆,想融合基站,恐怕有点困难。

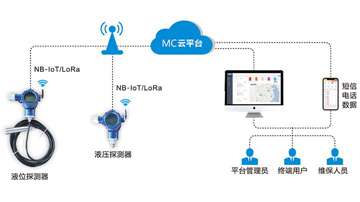

但是作为LoRa物联网节点、作为NB-IoT微基站补充覆盖、作为智能路灯和智能交通灯的载体、作为安全监控的载体,都还是很不错的。

市政多杆合一,应当重点放在电源的快速接入上。规划好统一的电源接口,把物联网设备挂在杆子上,插入电源,接通5G,就能快速搭建智慧城市物联网了!

【摘要】从新兴城乡建设改造中整合市政道路立杆的“多杆合一”建设背景出发,结合道路灯杆设置和街道站设置现状分析,指出了未来城乡建设中街道站设置的特征受限要求和面临的配置兼容性问题,为此研究了多杆合一街道站的设置原则和部署策略,提出了系统的建设技术方案,使该场景下街道站建设能同时满足移动网和城乡道路设施部署的要求。

【关键词】街道站;多杆合一;微基站

doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2019.03.016

中图分类号:TN929.53 文献标志码:A

文章编号:1006-1010(2019)03-0085-08

引用格式:许锐,沈宏,李昕,等. 市政道路多杆合一中街道站的设置研究[J]. 移动通信, 2019,43(3): 85-92.

1 引 言

随着移动通信无线覆盖技术的发展,街道站已经成为普遍应用的微基站架设方式之一,用于弱覆盖区域的信号增强或业务热点区域的容量提升。街道站设置在道路边人行道或绿地内,以独立架设通信杆、借助路灯杆或电力杆等其他功能杆体等为主要建设方式,在需要与周边景观协调的场景辅以美化措施。

受智慧城市趋势的带动,融合了道路照明、充电桩、Wi-Fi覆盖、环境监控、广告牌和微基站等功能的智慧灯杆在国内多地进行了试点,其运行需要辅以智能化管理平台,整体造价偏高,目前还未获得较大规模的应用,仅在有特殊需求的场景部署。

在国外,在智慧灯杆的改造建设中同样有部分地区采用了融入微基站的构造,如圣地亚哥;也有与照明产业合作研发包含微基站功能、更高集成度的智慧杆,如华为与施莱德共同研制的Shuffle Site。而在启动智慧城市建设前,借助灯杆、电力杆等建设基站设施在国外很多地区更容易实现、行业间协作程度更高。

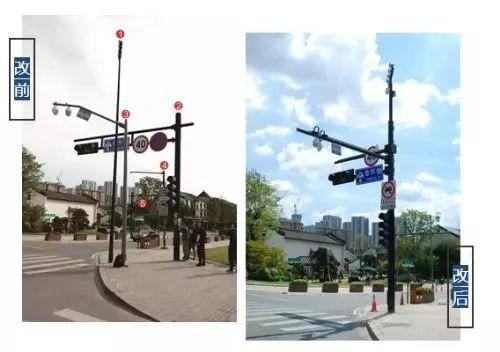

近几年来,在江浙、京沪等省/直辖市地区兴起的城乡架空线入地改造、落线拔杆等沿路基础设施整治工作中提出了“多杆合一”或“综合杆”模式,即依托部署量最大、分布最广的路灯杆设施,将路牌、交通指示灯和标志、公安监控等多种功能载体与沿路设置的低发射功率、小型化微基站(即街道站)尽可能合而为一设置,避免多行业无序设立影响市容,如图1到图3中三个城市的多杆合一整治效果:合杆后大量减少了路边杆件数量,并且在沪杭、深圳等多地的合杆行动也考虑了微站的搭载。统筹规划下各行业的杆件将不能仅考虑自身需求自行设立,这给街道站建设带来了新命题。

图1 上海市多杆合一改造后路口

图2 济南市多杆合一改造后道路

图3 杭州市多杆合一改造前后路口

有别于智慧灯杆的新技术新业务应用特点,多杆合一整合的主要特点是传统的市政道路杆类设施功能,并且是相对单纯的物理结构的整合,但具体设计和实践体现出这种综合杆建设要考虑多行业设施的特征需求,在基础、杆体和相关管道、电源等配套设计中存在诸多难点。不同于以往通信杆站由铁塔公司和三大运营商牵头建设的模式,市政综合杆建设由住建委机构领导、通常以城市规划和路政建设单位为主要规划、规范制定和建设依托机构,首要考虑电力、公安、公交等公共服务性设施建设需求,兼顾移动通信街道站设置。通信阵营作为综合杆建设的技术支撑和建设参与方,对规划搭载于综合杆的街道站设置方法需要全新论证:在将街道站附着在公共设施上,带来便利的同时,也需要匹配和协调市政综合设施的统筹和优先级需求,与以往自立通信杆有很大的做法差异。这类街道站的普遍性远远大于智慧杆方式,并考虑城市建设的有序化发展和4G、5G街道站的规模化建设需求,应予以重视。本文以城市道路多杆合一建设为背景,论述该场景下街道站的建设规则和建议方法。

2 街道站设置现状分析

现有街道站从高度特征可以分两大类,一种高度在20 m左右,塔杆形体相对高大,通常配有室外落地机柜,可以多家运营商共用,在周边宏站站点难以落实时也用来安装宏站设备,如图4所示。随着市政道路设施建设的进一步有序和规范化,这类杆站建设恐进一步受限,宏站落实宜更多依靠楼宇建筑解决。另一类在10 m左右,可以借助路灯杆架设。由于之前微站的建设中三大运营商自建的比例还比较高,以及这一高度的杆体可搭载设备数量受限,这类街道站多为单家运营商使用。图5为借助路灯杆建设的街道站实例,杆顶安装了华为EasyMacro设备,杆边设置了小型光电箱。这一类高度的街道站因可以借助路灯杆设置,将成为日后街道站融入市政设施的主要形态。

图4 高杆街道站实景

图5 路灯杆式街道站实例

根据《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015),按照灯具安装高度将城市道路照明分为常规照明、高杆照明、半高杆照明(也称中杆照明)三种:常规照明灯具安装在高度通常为15 m以下的灯杆上,按一定间距有规律地连续设置在道路的一侧、两侧或中间分车带;半高杆照明指一组灯具安装在高度为15 m~20 m的灯杆上,可按常规照明方式或高杆照明方式配置灯具,通常用于道路交会区等场所;高杆照明指一组灯具安装在高度等于或大于20 m的灯杆上进行大面积照明,应用在公路收费站、大型广场等场所。与常规照明灯结合设置将是未来街道站的主体,高杆和半高杆设施可根据具体情况加以利用或改造利用,但其只在特殊场景设置,数量少,无法规模化发展。

对某大型城市中心城区为主的主要道路上设置的街道站进行统计分析,结果如下:

(1)以该城市路灯主流高度12 m为界,现有街道站中12 m及以下的街道站杆占比达77.6%。在没有市政统一要求的情况下,街道站高度连续分布在20多米的跨度中,未来趋势将结合城市照明等公共设施架设,站高也将集中在数个典型高度。

(2)在上述采样中,以载扇作为系统单位,平均每站杆搭载的系统数约为1.18,即大部分街道站只安装了单个载扇设备。

(3)采样街道站中设置杆边机柜的比例为65%。该比例与采用的设备形态和数量有关,在杆顶设置天线,RRU设置在杆下,尤其一地多个RRU的通常需设立机柜。此外早期的2G和3G设备有非分布式形态的也需要设置落地机柜来安装。近年微RRU/AAU形态设备的推出有利于减少落地机柜的需求,只设置小型化光电箱。

(4)在中心城区,现有街道站杆密度已达到每平方公里12个之多。

以上现状数据和特征,可以作为之后利用综合杆设置街道站的参考,而在5G之前,已有的街道站规模也体现了该专题论证的重要性。

3 多杆合一街道站的建设宗旨和考虑原则

在市政多杆合一中搭载街道站建设考虑遵循的宗旨和原则有以下几条:

(1)大局为重,促成行业合作和资源共享。

街道站杆虽未被列入城市公共设施,但以现代通信在生产生活中的重要地位,街道站早已成为不可或缺的支撑设施,在市政设施整顿规划中应以多功能统筹的视角,并将街道站视为公共设施来进行市政设施的部署,与其他行业一样避免孤立建设。这就要求街道站建设考虑和兼顾其他行业的需求和市政的统筹规划,在彼此协调适应的基础上赢得日后更多的开放公共设施搭建空间。

(2)遵循统一标准和建设模式,避免分区而制。

由于多运营商共享街道站难度大,且街道站往往作为网优工程实施等因素,目前街道站并非均由铁塔公司承建,再加上之前通信行业不搭载于路灯杆的自立街道站,通常根据现场覆盖需求和环境条件设置,高度甚至形态都不统一。在明确以路灯杆为基础载体的多杆合一建设中,需要制定和遵循统一的街道站建设标准,融入到市政设施的整体一致性中。

同样,这一领域的建设涉及路政、电力、地方住房和建设管理部门、通信管理部门甚至下级相关委办局,还不具备成熟的操作模式,需要在此契机下摸索成型,为今后各区域统一标准建设、统一管理原则奠定基础。

(3)满足本市通信网、物联网、车联网等发展和演进的基础设施配套需求,满足下一代网络试点建设需求。

5G已在一些城市步入规模试点阶段,各运营商的物联网宏覆盖也已完成第一轮建设,车联网的首批通信标准即将发布并已在多地开展试点。高频通信趋势使得街道站等微站形态对未来通信网络的重要性进一步加强,基于公共设施规划建设街道站应充分考虑到这些网络的部署需求。

(4)建设和改造充分利用已有资源,节能节约、物尽其用。

在不影响前述原则的基础上应遵循节能环保宗旨,尤其对既有街道站的处置和改造,在不影响市政整体功能和外观的条件下,宜尽可能利用已有资源,节能节约、物尽其用,考虑包容的逐步退出改造机制,随着街道站升级换代,逐步完全纳入市政的统筹规划。

4 多杆合一街道站的设置策略建议

在城市的多杆合一整治中,已有的道路灯杆、路牌杆、交通指示灯用杆、电力杆,尤其是公安、交警等机构的各类监控设施用杆都将按统一规则进行整合,尽可能加载于按灯杆点位部署的多功能综合杆上。新建和已有的街道站也将遵循统一的市政整合原则,对此我们建议如下的设置规范。

(1)在市政改造道路范围内新建和改造街道站应尽可能采用综合杆方式。

5G阶段站距较前代进一步缩短,街道站覆盖预计在百米左右甚至百米以下,考虑多运营商多系统的覆盖需求:如移动GSM、TD-LTE、5G,电信CDMA2000、LTE-FDD、5G,联通WCDMA、LTE-FDD、5G系统,再考虑物联网和车联网需求,如果要求多系统连续覆盖,只能按运营商或频段多系统共杆部署。而道路常规照明灯杆间距通常为30 m,已是市政杆中部署密度最高、规划最有序的设施,因而搭载于以灯杆为基础的综合杆也是未来街道站融入市政而建的必然选择。对于不同高度、方向和俯仰角的覆盖需求,相对路灯杆统一的高度,只能牺牲一定性能来兼顾市容的整饬,并利用Massive MIMO等技术尽可能弥补站高带来的影响。

对于15 m高度及以上需求的站址,除少数可以结合中杆和高杆照明设置,建议选择周边建筑落实。

同理对于整治路段必须改造的街道站,常规照明灯杆高度范围内的建议搭载于改造综合杆,原杆拆除;中杆和高杆站点根据市政整治要求,保留或迁移至周边建筑。所谓“必须改造”,通常为景观要求较高的主干道或景区、场馆等场景,或杆件林立杂乱的强针对性整治场所,已有街道站规范设置的宜积极与市政管理部门协调沟通,在不对市容造成不良影响的前提下争取阶段性保留使用,待后续系统升级时再将微站及配套设施迁移至综合杆,从而降低工程消耗和最大程度保持网络的稳定性。

(2)改造道路范围内已建在路灯杆上的杆站随该路灯杆改造与否做迁移或保留。

近年在运营商和铁塔公司建设街道站中,已有采用与路政部门合作、利用路灯杆设置的方式,即通过改造或原址新建灯杆替换原灯杆,同时在杆顶安装微站设施。其特点是改造和替换的灯杆与同路灯杆保持相同的外形和照明功能。对这类街道站,应考虑市政综合杆改造各路段的具体方案,随路灯杆迁移或保持原状。

(3)改造道路范围内,原杆站高度高出综合杆规划高度3 m以上的,未能在附近重新落实楼顶站等新站址时,原杆应予以保留。

前述已有街道站要求迁移且新站址一时无法落实的应予以阶段性保留,遵循“先建后拆”,以保障网络稳定。

(4)改造道路范围内原杆站已设置杆边落地机柜的,机柜应随杆站迁移至新站点位置附近绿化带等市政规定的机箱设置场所,并根据市政综合需求对机箱做必要改造。

街道站中BBU本地设置,RRU不上杆,以及2G等老系统采用BTS的,基站及配套设备置于落地机柜,多杆合一中有改造需求的可参照市政机箱规格和外形要求做改装,设置于原处或迁移地点。

(5)优先改造依附架空杆建设的街道站。

架空线入地已是城市乡镇道路设施改造的重要和优先举措,众多架空杆正面临拆除,依附此类杆建设的街道站应优先部署迁移。

(6)改造范围外新建、改建或扩建道路杆站应在设站位置按新标准新建或改建多功能综合杆,等到该条道路架空线设施改造时将光缆、电源线等重新割接入改造管道。

城市架空线及伴随的多杆合一改造分区块逐年推进,将持续数年,而网络建设循序渐进,优化补点常年都在进行。所以在尚未开展市政合杆改造的路段,为避免短时间内返工重建,可按照合杆设置街道站的要求在需求点位新建综合杆替换原灯杆,待后续该道路设施改造时做相关线缆的割接。

5 多杆合一街道站的建设技术要求

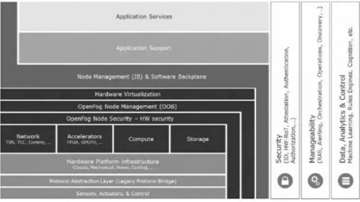

街道站借助市政综合杆建设对杆件、街道站设备和管线、电源等相关配套都有一定要求,并根据上述宗旨和原则,需设定统一的技术和工艺标准,以保证综合杆外型一致、功能可行。为此我们梳理了现网主流街道站设备,结合综合杆设置环境和多功能整合带来的现实约束,研讨给出多杆合一街道站建设的技术要求。其中因综合杆要承载多行业的功能需求,在此只兼顾统筹部署的资源瓶颈和工艺受限条件,针对标准化的微站建设形态提出街道站设置对综合杆的工艺要求。此外建设应满足现有相关国家和行业标准规范、相关地方规定的要求,这里只重点阐述本主题的特征要求。

(1)道路综合杆应同时具备市政道路照明和杆站设备承载功能,杆顶应预装圆形法兰。

LTE阶段,10 m左右高度街道站的覆盖距离在100 m左右,5G更高频段系统预计在几十米范围。如考虑三大运营商2G、3G、LTE、5G每家3~4个系统,再考虑可能的广电、城市无线专网等需求,以路灯杆30 m间距,包括部分较宽道路两边都设置路灯,在需要街道站连续覆盖的场景杆数还远远不够,在运营商共同的弱覆盖和热点区域灯杆资源也会紧张,并且在优化阶段论证需要建设的点位具有难以预见的特点,因而根据综合杆的功能定位和未来街道站的设置需求,所有道路综合杆均应具备街道站的搭载能力、预留相关接口和配套资源。法兰安装是对杆体外观影响最小的方式,极端场景可能也是唯一的方式,因而对不同高度的综合杆杆顶均应预留法兰。此外,道路两侧均设置路灯的宜在两侧综合杆均预留街道站功能,实际部署时结合点位需求,优选靠近主线管道的一侧设置。

此外,对基于照明高杆的,因20 m及以上高度可以搭载多个平台,并且相关场景有条件设置杆边机柜的可能性较大,考虑与20 m以下综合杆差别配置。城市道路人行道和绿地中原则上不允许设置城市公共设施外的大型箱体,20 m以下尤其15 m以下综合杆做街道站通常不考虑设置落地机柜。综合杆优先考虑路政、交通、公安等行业设施的加载需求,并要求避免各杆上挂载的同类设备位置、外形、挂载方式参差不齐,与传统运营商自立杆相比增加了严格的限制条件,综合考虑,建议杆顶外最多设置一层平台。具体技术要求表述如下:

1)20 m以下综合杆应支持在杆顶安装一套柱形一体化小型基站设备或柱形天线,以及挂载3套同平台小型化基站设备,同平台设备挂高位于杆顶以下1 m处。

2)20 m及以上高杆照明综合杆应支持在杆顶安装一套柱形一体化基站设备或柱形天线,以及在杆顶安装以下三个平台:其中最高平台可挂载3套小型化基站设备或单扇区天线,其余两个平台分别挂载3套小型化基站设备,设备挂高位于杆顶以下1 m、2.5 m和4 m处。考虑部署的现实性,馈线系统建议最多设置一套,即在杆顶或第一平台选其一。

“1)”中杆顶如果安装华为EasyMacro类AAU设备,则其下平台可供安装另一套最多三扇区的内置天线微RRU(mRRU)、微基站(mBTS)设备;如杆顶安装的是集束天线,则其下平台应安装连接天线的mRRU或mBTS。不考虑落地机柜需求,BBU也不考虑本地设置。

“2)”中杆顶集束天线和第一平台的单扇区天线连接的RRU根据具体设备形态可以设置于杆上其他平台或落地机柜中,可考虑BBU本地部署于落地柜中。为最大化独立天线的覆盖效果及兼顾杆体外形美观,设计单扇区天线设置在最高平台。

考虑各平台垂直间距不小于0.5 m,计入设备主流高度,各平台间高度差设计不小于1 m,20 m以上杆适度放宽,其中挂高以设备中心高度位置计量。

对常规照明杆,某些场景只允许杆顶法兰方式安装,也是未来街道站安装的发展趋势。运营商、设备商应及早做产品准备。同时对目前设备区产品无法满足的情况应积极与市政管理部门协调,争取在当前阶段许可和提供平台安装方式,随设备升级统一为杆顶法兰方式。

(2)根据平台设置思路,相关对杆体的要求主要有以下几条:

1)平台位置应能满足基站设备通过抱箍件安装于杆身,并在每个平台位置预留线缆出线孔一个,出线孔直径高杆最高平台考虑6根1/2馈线加电调线,包括弯头的空间需求,要求不小于Φ100 mm,其余平台考虑3扇区光纤和电源线空间需求,要求不小于Φ50 mm。

2)综合各平台走线需求,综合杆内穿线孔内径,20 m以下杆考虑最多两套光纤加电源线系统,应不小于Φ100 mm;20 m及以上杆考虑最多1套1/2馈线加电调线系统和3套光纤加电源线系统,内径应不小于Φ200 mm;更多平台采用馈线方式带来内径需求大幅增加,加大实施难度,因此建议高杆限制最多一个系统采用馈线方式。

3)高杆最高平台处应设置长1 000 mm、伸出杆体100 mm的抱杆装置3根,方向为磁北0°、120°和240°。因抱杆需先行固定,技术要求中应给出方向角指标,后续设备朝向角度在抱杆上安装时调整。

(3)综合杆顶部柱形设备或天线高度应不超过1 200 mm,平台处挂载的单套小型化基站设备和天线高度应不超过800 mm,设备水平方向外沿距杆壁应不超过500 mm,顶部和平台单套设备或天线重量(含安装件)应不超过22 kg,设备或天线的迎风面积应不超过0.22 m2,设备和线缆颜色应与杆身协调。

根据对业界RRU、mRRU、AAU、mBTS、集束天线、小型化板状定向天线设备物理规格及实用情况的考察分析,给出如上建议指标。

同时也认识到,如此多形态的设备规模化部署于城市道路杆也必然影响感官上的一致性,因为通信行业应协同制定统一的外形规范,在街道站设备中抑制特异性,以更好地融入城市设施、也降低建设维护复杂度。

(4)20 m以下综合杆应在3 m~3.5 m位置提供通信用光电箱挂载条件或在杆边落地设置,挂载方式下应在该位置处设置线缆进出孔一个,落地方式预埋落地箱至综合杆的沟通路由;光电箱空间不小于450 mm×350 mm×150 mm、重量不大于5 kg,考虑电缆和光缆分开、进出电源线分开及预留因素,建议设置线缆孔不少于4个,每个直径不小于Φ30 mm。应注意线缆进出孔相关的封堵要求。

(5)20 m及以上综合杆应预留杆边两架落地通信机柜的安装基础,机柜规格为1 400 mm×900 mm×750 mm,应为多家电信业务经营者共享使用。

此处考虑了杆顶安装集束天线或第一平台安装定向天线,最多3套RRU设置于落地机柜的情形,并考虑了蓄电池配置需求。

(6)杆身进出线孔应具备防雨功能,杆顶应设置避雷装置。

(7)沿路信息管道至20 m以下综合杆或20 m及以上杆的杆边机柜处应预留地下Φ89 mm管道1条,20 m以上综合杆应预留机柜基础至杆处的地下Φ108 mm管道二条。管道孔径根据杆上设备需穿越沟通的光缆或馈线、以及电源线的综合需求确定。

(8)综合杆需预留一路交流电源,根据设计安装设备核算,应满足每平台1.5 kW功耗需求,20 m以下杆预留10 A开关,20 m及以上杆预留25 A开关。

(9)考虑后续5G可能部署的波分等前传汇聚设备,建议每条道路在综合杆配套的综合箱内预留通信传输设备空间,建议不小于1 000 mm×450 mm×250 mm。

6 新时期街道站建设问题探讨

移动通信经历了近二十年的高速发展,基站设置的密度逐步加大,基站建设的型态对城乡基础设施的配套需求不断提高,室内覆盖系统、街道站等室外微站越来越贴近大众的生活空间,同时市政和乡村建设正要求更高的有序和美观水准,因此下一时期对相关移动通信系统的落地部署提出了新的要求。以上我们针对近期城市多杆合一整治中街道站的设置方案做了阐述并给出了建议,在此对其中面临的问题进行探讨:

(1)街道站纳入市政统筹建设无疑具有积极的行业和社会意义,将街道站搭载于遍布的路灯杆等公共设施给予了站点建设的许可和资源,为后续大量的街道站安置提供了解决方案。但同时移动通信基站尚未列入城乡公共设施范畴,建设运营属于商业化行为,在与其他公共设施行业共享综合杆的策略和规则制定、资源分配、建设协调和维护保障等方面的有效性有待进一步提升。与通信行业发展和建设的大局相关,通信作为普遍和重要的基础社会服务,建议将此类通信基础设施列入公共设施,便于统筹规划部署和维护。

(2)对通信产业,将需要主动考虑与市政设施的融合,兼顾市政建设的大局,对于在站型、站点物理参数、设备形态方面带来的制约除以技术手段尽量弥补架设效果外,应及早完善街道站设备外形、连接件等相关设备规范的内容,在与市政建设规范制定机构沟通的基础上统一不同厂家设备的物理规格和安装方式。此外考虑街道站建设的效率建议开发支持多模、多扇区的杆顶安装街道站设备,并考虑5G等移动网未来发展趋势,应为波分等前传汇聚设备在综合杆/箱上设置考虑适用的设备形态、预留部署位置和配套资源。

(3)市政建设和移动通信各自的发展催生了今天有机融合的新契机,其建设标准与之前的街道站建设存在很大差异,在“统一搭载”这一飞跃性的决策之前,大部分运营商和设备商亦无从准备,因而以网络稳定为重,建议在实施初期阶段应考虑设备形态不满足搭载要求的情况下保留抱杆挂载、杆边机柜等传统设置方式,如不支持法兰安装、传统BTS引出的街道站等。同时积极推进设备升级,及早融入市政的目标设置规范。

(4)综合杆的建设涉及多个行业,其权属、建设、运维管理对政府属于新命题,通信阵营作为参与方之一也将经历其中的复杂性,技术和模式都需要在实践中与其他行业共同探索。

(5)新型街道站“定制化”的设置必然影响无线网的布局构造,应从规划阶段开始纳入考虑、从长计议,对后续网优和维护的特异性——如配备升降车适应无爬钉问题等也应有所准备。

(6)市政综合杆模式规范了道路杆类设施设置,而城市面貌整饬后城市公共设施和家具外一般不允许其他建筑和构筑物搭建,因此,以往建设在路边的灯杆高度以上的移动通信用杆/单管塔及至高杆的存留、日后新建许可成为新问题。其次,针对城乡道路设施整治和通信建设的区域不同步该如何协调,尽可能避免重复建设的问题也应尽早沟通谋划。建议运营商及通信管理部门积极参与市政建设筹划和相关规范和管理办法制定,在不影响城市面貌前提下争取保留中、高杆建设可能性,规范建设标准,同时在城乡建筑管理中制定保障楼宇更有效用于楼顶搭载基站设施的法则,站点优先利用楼宇天面及墙面部署,减少因无法落实站址而立杆的场景需求。

7 结束语

多杆合一是城乡“整容”和文明改造的大势所趋,一批城市和乡镇已经先试先行。以往自行立杆和根据覆盖需求个性化利用其他行业路杆建设街道站在很多场合将成为历史。而LTE、5G时代深度覆盖对街道站的设置需求进一步加大,通信设备不支持法兰安装,研发周期通常以年记,微基站在市政设施建设中优先级低于公共服务设施,未改造区域街道站如何建设,多方共享的预留管道和机箱资源是否满足运营商需求等各方因素带来了这一特殊场景下街道站设置的新命题。在这场市政机构主导、通信行业参与的共建行动中,通信界应以融入和支持市政改造、有效利用综合杆资源为宗旨,积极研讨制定建设原则和策略,研究提出街道站搭载的系统技术要求,实现街道站覆盖的同时支撑市政机构完成这一“特殊定制”的综合杆产品和工程建设方案,本文基于作者经验开展的上述相关工作的梳理呈现,最后针对其中的焦点和前瞻性问题进行了进一步探讨,寄望多杆合一街道站开启通信设施自然融入城乡基础建设的新篇章。

原文来自移动通信编辑部