失智老人走失,怎么样才能最快速度找回来?佩戴老人GPS定位器!

家庭对老年人失智问题重视程度不足,社会应对机制缺乏;互联网企业的寻人服务有所补救,但杯水车薪

阿尔茨海默病是最常见的失智症,老人患病后,随着年龄增长,老人的记忆力、认知力和行为能力逐渐下降。患者出门在外,很容易走失。据估算,2017年中国患病人群约为475万-1108万人。

担心老人走失,用GPS定位器吧

佩戴老人定位器,是预防老人走失的最好的选择。老人走丢了,更具定位就能找到

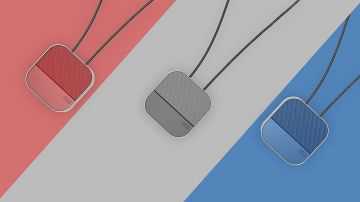

欢乐号专门为老人设计了一款防走失GPS定位器:欢乐号200L。尺寸仅有饮料瓶盖大小,重量不足3枚硬币,而持续工作时间超过2个月,不需要频繁充电,非常适合痴呆老人监护使用。

而市面上所售的大部分老人定位器,是由车载GPS定位器改装的,一星期要充两三次电,佩戴在身上也很重,很容易引起老人反感,起不到防护监护的作用。

除了老人GPS定位器之外,利用老人智能手表也能防止老人走迷路。老人手表的功能更加丰富,尤其是智能老人手表,打电话、看天气、听音乐、发微信样样精通。但是老人手表用于痴呆老人防走失还是有缺点的:一两天就要冲一次电,如果没电就找不到老人了。并且不是所有的老人都喜欢戴手表出门的,如果不戴老人手表,走丢了就找不到了。

因此,专用的老人GPS定位器,更有助于老人迷路后的搜寻。

★各大电商平台搜索“欢乐号”,报上我们的名号,有更多优惠哦!

2018年7月的一天,晚饭时间已过,李晓莉的父亲却没回家,她一筹莫展。74岁的老人在一个月内已第二次走失。

这次,今年39岁的李晓莉不好意思再发朋友圈求助:“别人会怎么说我呢?连自己的父亲都照顾不好?”

李晓莉的遭遇并不是个例。6月底的一个下午,家住北京昌平区的王红发现父亲不在家,直到7点多还没回来。她今年45岁,父亲也已74岁,上一次发生同样的情况是在一年前。

报警、贴寻人启事、发朋友圈求助⋯⋯但人口走失在24小时后才能立案,王红一家只能开着车在黑夜中自行寻找,在父亲常走的道路上转来转去。

像李晓莉和王红这样遭遇老人走失的家庭不在少数,北京某派出所一位民警告诉财新记者,几乎每周都会遇到老人走失的报警。

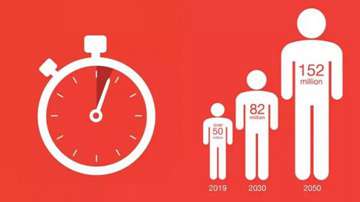

中民社会救助研究院联合今日头条在2016年发布的《中国老年人走失状况白皮书》测算,中国每年约有50万老人走失,平均每天约1370人。上述结果是据公安部门报警情况推测:每年有效报警信息1亿起,其中1%是人口失踪(招领)信息。其中,根据多地公安部门的分析情况推算,约有50%为老人走失警情。

现实数据也显示,失踪者中较多的是老人。“在走失人口中,除了精神障碍的成年人,老年人占了绝大比例。”曾研究老人走失数量和分布的中国政法大学社会工作与社会政策系副主任、社会学院副教授熊贵彬也告诉财新记者。

这和不少人的认知存在偏差。“人们往往把很大注意力放在儿童走失上,却没意识到老年人走失的情况更严重。”今日头条副总编辑徐一龙说。他对财新记者表示,目前接到的求助越来越多了。

徐一龙介绍,在“头条寻人”成立的两年半时间里,接触的走失老人比重约占申报总走失人口的约40%,儿童仅约为10%。他表示:“帮助寻人的过程颠覆了我们的认知,以往大家对于走失人口的概念是倒挂的。”

为何出走

为什么有这么多老人走失?李晓莉和王红的家庭都面临着同样困境。老人已发生了认知功能的退行性病变,记忆力大不如前。这样的症状和走失的风险将发生在哪一位老人身上,以及患病老人在什么时间和地点出现症状,都很难预料,而家人们无力全天候看护。

李晓莉的父亲三年前被确诊阿尔茨海默病,平时由母亲照顾,但父亲性格要强,不承认患病,经常与家人吵架,偷跑出去。

王红父亲数年前去运河边挖野菜,找不到回家的路。她带父亲到医院检查,被确诊为阿尔茨海默病。王红卖掉自家和父母家的两套小房,置换了一套大户型,将父母接来与自己同住,方便照顾。可是她父亲更怀念以前的家,“动不动就要回去,说走就走”。一年前那次走失,老人离家整整13个小时后,才被以前住处的邻居送了回来。

此后,王红父亲病症愈发明显,不仅经常忘事,认不出亲戚朋友,还被保健品骗局骗走了十几万元退休金。更让王红难以应付的是……

难以预防

对于老人出走,能否事先采取措施防患于未然?最直接的办法是加强看护,严防死守。但这对普通家庭而言仍难免百密一疏。

“有时候他(父亲)偷偷跑出去”,李晓莉说。她的家中,起先是父母单独生活,母亲是照顾父亲的主力,但老人常常力不从心,也难适应从陪伴模式向盯防模式的转换。作为中年人,更多的时间用于应付生计,李晓莉表示能够提供的帮助实属有限,“平常我们都比较忙,都要上班,还有孩子”。

为了照顾父母,王红的办法是聘请保姆,但她不得不反复换人。她说,这些保姆通常不能长久,最多的可以做几个月,最少的两三天就走了。王红对此也表示理解,面对父母时发的暴躁脾气和小孩一般的行为,自己都难以应付,何况是外人?现在,王红和丈夫两人轮流照顾老人,伺候他吃饭、洗澡、穿衣服、散步,她坦言每天都感觉疲惫不堪。

王红介绍,为防止父亲走失,她为父亲买了定位手环,还做了许多标有联系信息的卡片,装在父亲的衣服里,但定位手环总有几百米的误差,卡片也经常被父亲随手扔掉。现在,王红惟一能想到的办法就是把父亲锁在家里,虽然不忍心,但至少能安全一些。

能否向专业的养老服务寻求帮助?

艰难自救

亲人离散只是不得已的结局。既然失智老人走失难以预防,走失后的寻人就至关重要。

父亲第二次走失当晚,王红急忙叫来了妹妹一家帮忙,在天津上大学的儿子也连夜赶回北京。她和丈夫开车出门寻找,儿子负责到邻居家查监控,妹妹一家则留在家里看守。尽管一家人分工明确,但她仍觉得像大海捞针,无奈之下,她甚至找来“算命大师”,帮忙推测父亲走失的方位。

当天晚上,王红也第一时间报警,却没有寄予太多希望。经过两次报警,她总结,警察一般会做笔录、留指血,主要是为了留下走失者特征,如果有人报警或把老人送到派出所,就能找回来,但警察不太可能主动帮忙找人……

互联网巨头寻人

“目前在中国,还缺乏一个专门处理人口走失问题的视角。”熊贵彬告诉财新记者,与走失人口相关的社会支持体系主要包括公安体系和民政部救助体系,前者负责走丢后的寻找,后者负责对出走人口的救助和寻亲。两者看似分工完善,实则缺乏合力。

公安和民政各有和走失人口有关的数据系统。前者为警情系统和走失人口信息系统,在获报案后录入,但并未实行全国联网;后者是救助管理信息系统,用于记录救助对象的信息。两套系统各有侧重,公安系统更重数据收集功能,民政部门系统主要是帮助全国各地救助站受救助人员寻亲,尚未实现主动寻人。

在韩玉胜看来,寻人是一项复杂的社会问题,需要公安与民政等部门的协力,但目前公安与民政均属于“竖着管”……

另一种结局

父亲走失后,王红发布的寻人启事被朋友转到“头条寻人”,“头条寻人”征得王红同意后在今日头条APP中推送了这一信息。在父亲走失后的第47个小时,王红接到了一通电话,一位好心人乘坐公交车时看到了手机推送的寻人启事,又恰好在公交车上发现了王红的父亲,于是通知了她。

然而,成功寻回老人的案例也非多数。在各类寻人启事中,长时间未能寻回的并不鲜见,随着走失时间的增长,遭遇各种意外的风险倍增。

王红回忆,父亲第一次走失当晚,她找遍了昌平区所有医院的急诊室,害怕父亲遭遇意外,更害怕遭遇意外后得不到救助。李晓莉则说,父亲第二次走失的那天,西安在下大雨,“一想到我爸这时候可能在淋雨,那些雨滴就好像打在我的心上”。

老人走失后死亡的案例不时见诸报端。2014年9月,据安徽合肥媒体报道,一位75岁老人外出散步时走失,第二天在国道上遇车祸身亡。陕西媒体报道,2018年7月,陕西韩城市一七旬老人离家后走失,经过40小时搜索,于4米高的山崖下被发现死亡。

死亡率高是老人走失问题的典型特征之一……

来源于《财新周刊》2018年第34期