从美国进口芯片,需要什么许可证?美国出口管制和应对方案详解

近日,在我们的行业群发生了一件事:一位客户在处理进口料单时没有和供应商处理好合规问题,后被海关“突击”检查。最终导致的结果是客户或因此上庭及接受处罚。

事件如下:

从对话可以看出,客户对于进口许可显然是不太清楚的。

许可证很难搞定且耗时。

客户可能面对的后果:退不了,或需要上庭接受海关审判及罚款。

无心插柳出错误,交易之前没有做认真审查,最后出了问题,这个锅到底谁来背?讨论“背锅”问题显然意义不大,更应该关注的是如何解决问题。

在美国管制方面,影响最大的当属Z.T.E事件,2016年3月,美国商务部对Z.T.E通讯实行禁运,原因是美方认为Z.T.E通讯涉嫌违反美国的出口管制政策。

自中美贸易摩擦以来,美国在出口管制和经济制裁领域新的立法更是层出不穷,同时执法力度不断加强。一方面,导致许多中国企业被美国处罚,遭受经济损失和面临技术封锁;另一方面,也使得许多中国企业认识到合规经营的重要性和紧迫性。

基于此,让我们重新了解一下美国的出口管制制度是什么?有哪些规定?如何有效规避?

1

美国法律下,何谓“出口”?

在美国出口管制法律下,“出口”是一个极其广义的法律概念,几乎囊括了来源于美国的产品/技术的所有流转过程,其所要考察的是该等产品/技术的最终用户或最终用途是否可能为美国出口管制限制或禁止的对象、是否需要事先获得美国出口管制的许可,如无许可,则可能违反了美国的出口管制法律。

所有从美国出口到国外的产品(包括软件,技术等),大致分为以下三大类:

1)无需许可证(NLR)

2)许可证例外

3)许可证或VEU(经过验证的最终用户)

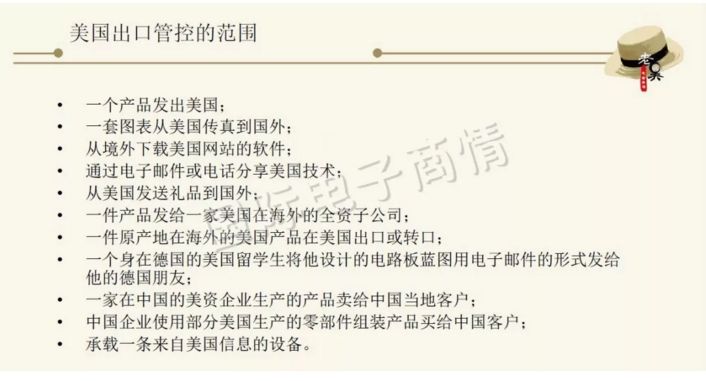

具体来说,根据美国现有出口管制法律,“出口”这一法律术语进行了扩大解释,包括出口、再出口、转卖、视为出口等概念。在2019国际电子产业链资源对接大会”上,吴振洲先生总结了出口管制的范围。

图片来源:国际电子商情

总结来说,即无论是原产于美国的产品、使用美国技术的产品还是从美国外发的产品和技术,都在美国的管控范围内。

美国出口管控范围辐射范围广,可谓是无孔不入:除了原产于美国的产品或技术,美国的出口管控制度还包括对于非原产于美国的产品或技术(Non-U.S.-made Items,以下简称“外国产品”)的限制,当外国产品符合以下标准中的一项或多项时,就会受到《出口管理条例》的限制:运输途径美国;产品成分中有超过特定比例的美国来源成分(根据不同的目的出口国,比例为10%或25%)。

这也很好地解释了在美国将华为列入实体清单后,为什么德国的英飞凌、英国的ARM会因此受其影响对华为断供,均和10%或者25%的美国来源成分有关。

2

出口管制的历史背景

华为引发的”紧急状态“出自哪里?

为确保世界领先地位和技术优势、维护国家安全,出口管制一直是美国国家战略的重要组成部分。一般认为,美国的出口管制起源于两次世界大战之间。而在冷战开始后,美国通过《1949年出口管制法》,禁止任何军事和政治上有战略意义的物资出口到社会主义国家,几乎具有禁运性质。1969年《1949年出口管制法》被《出口管理法》(Export Administration Act)取代。

在出口管制的道路上,美国除了设立管制法,还主导成立了出口管制联盟,包括"巴统”和“瓦协”。

“巴统”在美国的提议于1949年11月成立,是对社会主义国家实行禁运和贸易限制的国际组织,其总部设在巴黎,通常被称为“巴黎统筹委员会”。随着前苏联1991年解体,1994年4月1日,“巴统”正式宣告解散。禁运货单包含4类禁运货单,I类武器和原子能,II类数量管制,III类监控管制,特别类“中国管制”(500多种)等。

冷战结束后,在美国的操纵下,1996年7月,以西方国家为主的33个国家签署了《瓦森纳协定》(简称“瓦协”),决定从1996年11月1日起实施新的控制清单和信息交换规则。

与“巴统”一样,“瓦协”同样包含两份控制清单:一份是军民两用商品和技术清单,涵盖了先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等9大类;另一份是军品清单,涵盖了各类武器弹药、设备及作战平台等共22类。中国同样在被禁运国家之列。

美国禁令早已有之,今年贸易摩擦升级引发美国使出了出口管制的“大招”——《国际紧急状态经济权力法》,该法律诞生在伊朗门事件之后,于1977年颁布,是美国出口控制的指挥棒,专门由总统使用,授予美国总统非战时更大的权力。

3

如何应对出口管制?

美国最新通过的《2007年出口管制法案》修改了1979年的《出口管理法案》,并确定执行这一方案的主要机构是美国商务部工业安全局(BIS)。

为实行更严密的管制,该机构耗费巨资制定了一套严密完整的高科技产品和技术的出口管制规定EAR(Export Administration Regulations)。EAR通过数千页精心设计的文件、数据和制度,从流程、分类、法制和国别将个人和组织的出口行为进行区分,将所有涉及到美国原产地和美国知识产权的技术和产品都纳入了管制范围。

这一法案的推出改变了美国元器件产品及技术出口到中国的游戏规则,将对从美国出口到中国的元器件供应链造成很深的影响。

大势不好管制增多,生意还是得做!了解出口管制的规定很必要,带着“镣铐”跳舞的时候更考验分销商和贸易商朋友们的细心和思路。

出口管制EAR

美国的高科技出口管制EAR,简单的理解就是对出口的产品、目的地、客户和产品的最终用途进行明确的解释和限定。主要包括以下几个维度:

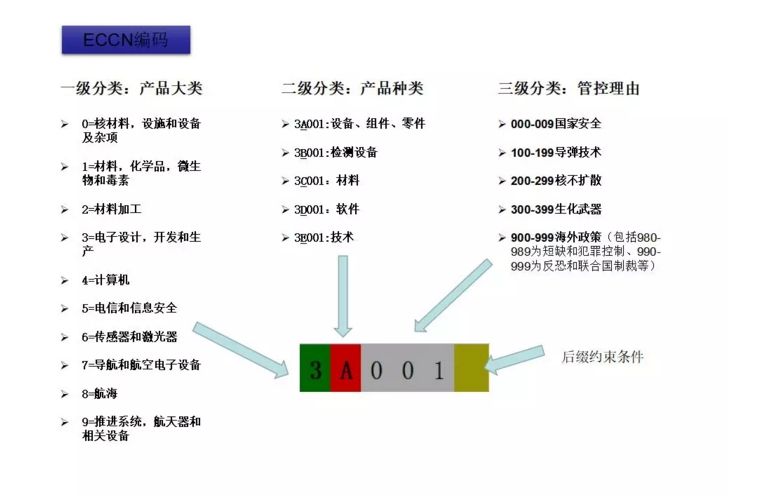

产品:通过ECCN(出口控制分类编码)针对高科技产品和技术的类型和性能进行系统的分类和编码;

目的地:美国BIS制定的CCL(商品控制清单)有上千页之多,它对不同的ECCN产品编码,按照产品和技术性能对不同国家和用途实施不同级别的控制,对其出口操作做出明确规定;

客户:通过BIS的政府网站,明确规定什么样的个人、组织和机构受到出口制裁;

最终用途:对于军用,特别是核试验与核活动、导弹系统与无人驾驶飞行器、生化武卝器等产品和技术的用途实行严格限制。

判定方法

这里有一份香港的进出口(战略物品)规例可以用来参考:

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap60G!sc?tab=m&xpid=ID_1438403523957_001

1.先要判断它是否受EAR管制。

哪些是不受EAR管制呢?大致有以下几类:

1)公开可用的技术和软件(除了加密,总是受EAR影响),注意是公开发行的。这里面包括基础研究,教育信息,专利信息等。

2)艺术性或非技术性的出版物。比如书籍,手册,地图,报纸杂志,胶片,有声资料等,一般就是印刷品之类。

3)受另一联邦部门或代理商专属管辖的物品。一些受美国其他政府部门监管的产品,例如一些药品,金融交易,核资料,能源,渔业等。这些由相应的政府部门管理。

如果是属于以上类别的产品是不受EAR管制的,不需要出口许可证可以直接出口。如果不是这个范围的,都属于EAR管制产品,是否需要出口许可证要继续进行下面判断。

2.对于所有受EAR管制的产品,这里进行二次分类,即判断是否在CCL上拥有相应的ECCN号码。

美国编制了一个ECCN号体系,把全世界所有的东西都纳入到它的号码规范里。一级分类(第1位字符)是产品大类,共有9个类别;二级分类(第2个字符)是产品种类;三级分类(第3-5个字符)是管制理由。如果看到3A001肯定是跟海外政策有关的,后面还有后缀。

以“3A001”为例,3就是属于电子设计,开发和生产类别,A是相关设备,组件和部件,001是属于国家安全(军品两用控制)中的第一个序列。

如果出口的产品和技术属于EAR范畴,却在CCL列表(CCL列表在BIS官网查看)中无具体对应,则为EAR99型号(绝大部分产品属于该范畴),属于普通管制,则要判断它是否对黑名单中的个人或组织限制出口,CCL将美国以外全球国家分为四类:

A类为美国战略合作伙伴;

B类为较少限制国家和地区(如香港);

D类为受关注的国家(如中国);

E类为支持恐怖主义国家(如古巴、伊朗、北朝鲜、苏丹和利比亚等)。

如果不在限制名单中,则为NLR(NoLicense Required),不需要申请出口许可,否则要进入下一个流程。

实际上中兴对伊朗出口的并非高技术含量产品,而是美国管制清单下EAR99中的产品,该类产品仅是一个大类,并没有具体编号,这些产品只要不对禁运国出口即可,而伊朗恰好是美国的禁运国!

3.对于有ECCN号码,则要首先查询其在CCL许可证要求下的控制理由是以下哪类以及对应国家限制要求:

控制理由:

AT=反恐怖主义 CB=化学和生物武器

CC=犯罪控制 CW=化学武器公约

EI=加密项 FC=枪支控制

MT=导弹技术 NP=核不扩散

NS=国家安全 RS=区域稳定性

SI=重要项目 SL=供不应求

SS=短期供应联合国=联合国

国家限制:

LVS限量发货:只适用于B组国家集团

GBS向国家组发货:只适用于B组国家(最终目的地)中NS理由控制

CIV民用最终用:只适用于D组国家中NS原因控制以及民用最终用户/仅限使用

TSR受限制的技术和软件:只适用于B组国家中NS理由控制,技术和软件类

APP计算机:适用于ECCN:4A003,4D001,4E001

以上规定如果出现在CCL文件中的许可证例外中的话是不需要出口许可证的。

4.如果上述流程都没有通过,则必须向美国工业安全局(BIS)申请出口许可证。

还有一个特例,如果这个东西谁都可以卖,就是个别厂商不允许,例如现在的华为,那么这家厂商或许受到了“终端管制”的限制。“终端管制”分为用户和用途两种,共有三份名单:黑名单、白名单(Unverified List)、实体清单。

对于美国出口管制措施的了解是我国多数企业在对美贸易和日常商务交往的空白,少数企业略有所知,但重视不够。无论是元器件厂商、分销商还是中国高新技术企业,在当今的国际形势下,解决自身合规问题很重要也很必要。

原文来自芯世相